2014, Feb.

座談会

坂あがりスカラシップのこれまでとこれから

2008年度からスタートした「坂あがりスカラシップ」は、横浜の劇場・稽古場である急な坂スタジオ、横浜にぎわい座(のげシャーレ)、そしてSTスポットによる3館連携のもと、舞台芸術の若手アーティストに対する創作支援プログラムとして展開されてきました。その理念はどのようなものであり、今後どうなっていくのか? 新旧の事務局メンバーや職員が集結し、「坂あがりスカラシップのこれまでとこれから」について話し合いました。

参加メンバー

- 加藤弓奈

- 急な坂スタジオディレクター

- 佐藤泰紀

- 急な坂スタジオ/スカラシップ事務局

- 佐藤亮太

- STスポット/スカラシップ事務局

- 墻内美穂

- 横浜にぎわい座/スカラシップ事務局

- 里見有祐

- 元・急な坂スタジオ/元・スカラシップ事務局

- 天野静香

- 元・横浜にぎわい座/元・スカラシップ事務局

- 米原晶子

- 元・急な坂スタジオ/2009年より岩渕貞太の制作スタッフとしても活動

聞き手・構成=藤原ちから

急な坂スタジオ国際交流レジデンス事業Vol.1

アルカディ・ザイデス『DA AT』(のげシャーレ)

Hironobu Hosokawa

1. 坂あがりスカラシップができるまで

加藤 坂あがりスカラシップは、横浜市芸術文化振興財団(横浜にぎわい座を運営)、STスポット横浜、そしてアートプラットフォーム(急な坂スタジオを運営)の3者連携という特殊な事業形態で成り立っています。

きっかけは2007年にイスラエルのアルカディ・ザイデスという振付家が横浜で滞在制作することになった時に、その招聘の受け入れ先が急な坂スタジオ、公演会場がのげシャーレだったんです。それで、当時横浜にぎわい座の副館長だった森井健太郎さんから、「せっかく近くにある急な坂、のげシャーレ、STスポットの3館で何かできないですかね?」という提案があり、森井さんと、当時急な坂のディレクターだった相馬千秋さん、そして今日お集まりいただいている里見さん(当時・急な坂)、天野さん(当時・のげシャーレ)、加藤(当時・STスポット)、というメンバーで集まってミーティングを開いて、それぞれの場所を提供し合うことで事業をスタートさせた。それが坂あがりスカラシップです。

里見 キャッチコピーとしてあがったのが「まずは坂を上れ。そして一気に下りて『跳べ』!」。熱い発想だった(笑)。

加藤 森井さんみたいに熱意をもって動かしてくれる人がいたから、財団とNPOの連携が生まれたんですよね。彼はもともとSTスポットの理事で、もっとSTが若手育成の場として注目されてほしいということを考えていた。そこに急な坂スタジオという稽古場が新しくできたから、じゃあ「創作する場所」と「発表する場所」を連携できないかと。

天野 当時、のげシャーレ(横浜にぎわい座)は開館して5年たったところで、私も異動してきて1年くらいの頃でした。のげシャーレは、稼働率も低く、認知もあまりされていない状況でしたので、なんとか活性化しなくてはと、当時の上司であった森井さんから「のげシャーレの館長的な意識で色々やってみて」って言われたんです。そこで、ちょうど近くに急な坂スタジオができたし、共催することで認知も拡がっていくのではないかと考えた。空間もSTスポットよりひと回り大きいから、初めて公演を打つ若い人たちがSTでやった後、次の大きい劇場に向かうまでのステップとして、のげシャーレはいいサイズになると思いました。

里見 横浜では、客席数200以下の発表会場としてSTスポットや相鉄本多劇場が利用されていて、「クリエイティブシティ・ヨコハマ」構想の対象施設はBankART Studio NYK、ヨコハマ創造都市センター(YCC)も発表会場として活用されていたけれど、のげシャーレはあまり存在感をだせていなかった。でも坂の上にいる我々としては、のげシャーレはちょうど「坂を下りた」先だというイメージがあったから。

天野 BankARTも急な坂スタジオも「創造界隈の形成」の事業の一環としてできたんですけど、我々の財団のアーツコミッションヨコハマも深く関わっていた。当時の横浜のアート関係者のあいだでは、一緒に「創造界隈」っていうものをつくっていくんだ、という共有認識があったんですよ。

加藤 「クリエイティブシティ」と銘打っているのに、どうして組織の枠を超えて横の人たちと仕事ができないのか、というフラストレーションを若い人たちも感じてたんですね。それでSTスポットという横浜のNPOと、ANJ(アートネットワーク・ジャパン)という東京のNPOが一緒になって、ひとつの場所(急な坂スタジオ)の運営団体公募に手をあげた。そこが突破口になって、別にひとつの場をひとつの主体で運営しなくてもいいじゃないか、という前例ができていったのもありました。

天野 「クリエイティブシティ」構想にのげシャーレが発表会場として入ってなくて、もどかしさはありました。

里見 構想から外れていたからこそ生まれたものもあるかもしれない。トークイベントを開催したりして、若手は若手で繋がり合って、こういう流れに繋がったのかも。

2. 初年度の応募状況(2008年)

加藤 さて、そういう流れから生まれた坂あがりスカラシップは、初年度の2008年の公募では18人の応募があって、岩渕貞太さんが選ばれた。

佐藤泰 2008年は、米原さんが急な坂スタジオに入り、STの館長だった加藤さんは別の劇場で働くことが決まっていたので、引き継ぐ形で大平勝弘さんがSTの館長になって、僕もSTに雇われて……。がらっとこの界隈の人事が変わった時期ですね。急な坂のディレクターだった相馬さんがF/Tのディレクターになった年でもある。

加藤 チェルフィッチュを目指すような層の若手が自分たちの公演をやれるようになって、でもまだ注目されきっていない、という頃でした。彼らがコンスタントに公演できる環境をどうすればつくれるか、という試みが、坂あがりスカラシップであり、またSTスポットの提携公演だったんです。

里見 AIR(アーティスト・イン・レジデンス)的な側面で言うと、青森や山口に美術のレジデンスの拠点はあったし、京都芸術センターも公募プログラムをやっていた。関東に舞台芸術で滞在して制作する枠組みがほとんどなかったんですよね。

加藤 2008年のスカラシップの応募は演劇のほうが多くて、全18団体中、ダンスは3〜4つくらいでした。

佐藤泰 まだスカラシップの存在も周知されてなかったし、応募者も、STスポットや急な坂をそれまでに利用していた人が多かったですね。

加藤 最初は、どんな支援なのかわからなかったんじゃないかな。

里見 それこそ岩渕貞太くんにしても、伊藤キムさんの稽古場にいて、ラウンジで休憩していたところに、声かけたんですよ。「応募してみたらいいんじゃない?」って。そしたら採択された(笑)。

佐藤泰 30代半ばくらいの人たちからの応募も結構ありました。でも彼らはすでに活動方針が明確にできている人たちに思えたので、そういう人と我々ができることはあるのかな、と。そう考えると、「活動し続けたいけどあと一歩足りない」って自覚している人と出会いたいなって思っていましたね。

天野 相馬さんも森井さんも「君たちがやりたいと思う人と一緒にやってほしい。我々も一緒に育っていくんだよ」というようなことを言ってくれてたので、単に「稽古場が使えてラッキー」という人と一緒にやっても何が生まれるかしら、と疑問に思ってました。それよりは、吾妻橋ダンスクロッシングみたいなショーケースに出た経験はあるけど、単独公演はまだ……というような人たちにどう寄り添っていくかを考えたんです。

加藤 そう思うと、岩渕貞太さんはいちばん迷える子羊だった(笑)。ちょうど、振付家としてやっていきたいと思っていた時期ですよね。

米原 当時の応募書類なんて……もう、ただの日記でしたね。

一同 (爆笑)

米原 私は09年から岩渕貞太の制作をやることになったし、急な坂スタジオにいた一年間もスカラシップの事務局業務を担当しなかったのですが、当時の対象公演の制作体制に愕然としたのを覚えてますね。ただ初年度の募集要項には「スカラシップだからこそ試すことのできる「実験性」や将来の活動における「必然性」、そしてアーティストとしての個性」という言葉が書いてあった。少なくとも「実験性」と「個性」が合致した対象者ではあった、とは外から見ていても思いました。

加藤 「これは自分にしかできないことなんです」と、あがいてる状態でもいいから自分の言葉で発信できる人を求めていました。メンバーを固定して、作品をつくり続ける人よりは、ゆるやかなユニットであったり、ひとりで乗り込んでくる人を求めていたとも思う。自由度の高い人はそのぶん手がかかるんですけどね……(笑)。でも、そういう余白のある人がいいと。

佐藤泰 余白があるにもかかわらず、ブレない芯がある人、ですね。岩渕さんも、今改めて応募書類を読み返してみると、なんでこれで通るのかと思うけど(笑)、でも絶対にブレないから。

里見 面談、覚えてる?

天野 目、キラキラしてた(笑)。

佐藤泰 きれいな人だなあって思いましたね(笑)。

米原 永遠の5歳児の様な所がありますからね……(笑)。でもさっき初年度の応募から演劇の人が多かったという話がありましたけど、私は当時このままだとダンスが絶滅してしまうのではないかという危機意識が強くありました。演劇ではチェルフィッチュをはじめ、新しい表現や活動が注目される一方で、ダンスの領域では伊藤キムさんや白井剛さん以降の新しいタイプのアーティストが生まれていないのではないかと。そういう意味でも、スカラシップに岩渕が選ばれたのはダンスとしては重要なことだったかもしれません。

そして08年の『タタタ』、09年の『細胞の音楽』と続けて公演が打てたということは、彼にとっても大きな転機であり、それは彼が追いかけてきたキムさんらが歩いてきた道とも違う新しいルートでもありました。彼はその時30歳目前だったんですけど、私が岩渕貞太の制作を担当した理由のひとつが、この人が頑張らなかったら20代に未来はないと思ったんですね。これまでの王道しかなかったダンスの中で、彼のような存在がこれからのアーティストたちにとってのひとつのモデルケース、プロトタイプになればいいと思ったんです。

── ダンス界からの危機意識もあったんですね。

米原 08年の公演が終わった時、彼はそれこそ、犬の映画を観て涙が止まらないとかそういうレベルで(笑)ものすごい大打撃を受けて落ち込んでいました。でも課題のようにまたもう1作品次年度につくらされることになった訳です。スカラシップが単年で終わっていたら、09年はきっと公演をやらなかったと思うくらいです。「よろこぶ身体」って言葉を彼は使うけれど、極端なことを言えば、踊るよろこびしかそれまで知らなかった。だけど、自分自身の公演をやってみると、もちろん周囲は支えるけど、フィードバックは全部彼の責任になる。それが初めてのことで、想像をはるかに超えていたんだと思います。

天野 なぜスカラシップを2年継続にしようという方針に至ったのかというと、その最初の1年だけで終わらせたらダメだという考えがありました。最初からそのつもりでしたけど、実際に立ち上げてみて、岩渕さんのそのダメージを受けている様子を目の当たりにしたら、なおさらそう思いましたね。

佐藤泰 戦場に引っ張られてきて、傷ついて、終わって「じゃあね」と突き放されるだけでは、アーティストはどうなってしまうのかという危機意識がありました。トヨタコレオグラフィーアワードや横浜ダンスコレクションで受賞しているダンサーでさえも、一部の人しかコンスタントに作品をつくれていない状況があった。誰かを選ぶということは、同時にそれ相応のものを突きつけるんだ、ということをかなり自覚しましたね。

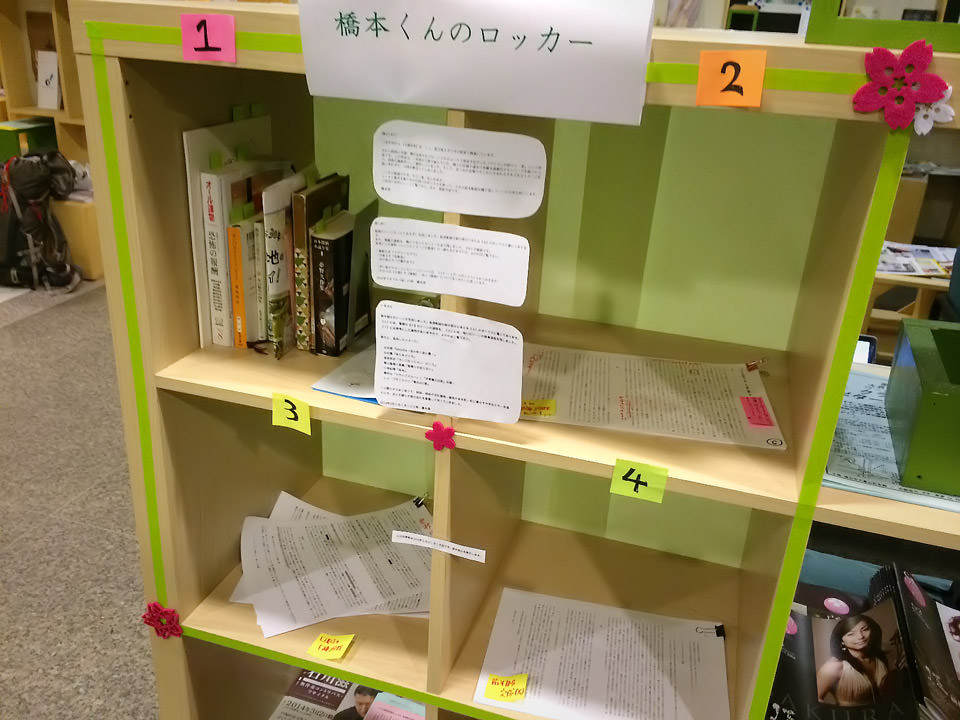

坂あがりスカラシップ2008-2010 募集チラシ

応募時の対象者

3. 継続していくということ(2009年)

加藤 08年の岩渕貞太さんの『タタタ』を経て、スカラシップがある程度浸透したのか、次年度の応募者は増えましたね。

佐藤泰 2009年は28人の応募がありました。バランス的には演劇がやっぱり多いのですが、ダンサーも増えていて、それはSTスポット主催の「ラボ20」もあったし、初年度の対象者が岩渕さんだったこともあって、ダンサーの人たちにスカラシップが認知されたんだと思います。当時は対象者を毎年倍増していく計画もあったんですけど……。

加藤 最初は、なるべくいろんな人に来てもらいたいたくて。急な坂も生まれたての場所だったから。

佐藤泰 ただ実際にはそもそも制作者が各アーティストについてなかったりして、サポート体制としては倍増とか言ってられる状況ではなくて……。むしろ09年から10年には、アーティスト支援だけではなくて、制作者が企画を持ち込んでくるのでもいいのではないかと考えていました。

加藤 当時は、演出家が主宰で、プロデュースしてくれる人さえいればいい、という発想が主流で、クリエイションにおける制作者の必要性がまだ十分には認知されていなかった。単に本番の受付周りにいる人、っていうイメージが当時はありましたよね。だからスカラシップを通して、制作者を支援する、もしくはフリーの制作者とアーティストをマッチングする、という可能性も考えてはいたんです。

米原 アーティストをサポートする機関や助成団体はありますけど、スカラシップは劇場や稽古場という現場にいる人たちがやっているのは他と大きく違うところだと思います。

── そして2009年は神里雄大が選ばれました。

天野 直接選考に関わったのは、私と佐藤泰紀さんと里見さん。神里さんは、はっきりしたビジョンを持っていました。

加藤 それは、支援した結果として先に繋がりそうだったのが、群を抜いて神里さんだったということですよね。今、面白いかどうかだけじゃなくて、3年先、5年先を見据えて考えていたんだと思います。そういう発想があったから、貞太さんもスカラシップを終えましたけど、今はサポートアーティストという立場で、定期的な稽古場として急な坂を使ってもらうゆるやかな関係で繋がっています。

米原 岩渕がスカラシップの2年が終わってひとりで頑張ることになった時に、急な坂で稽古していいと言われてベースを得ることができたのは大きかったですね。私が岩渕の制作に入った時に考えたのは、初年度は公演を成立させることが何より大事。そして2年目のうちにやりたいことをとにかくやってもらう、ということでした。裏テーマは、ここでぜんぶ失敗をさせるというつもりで(笑)。スカラシップを受けての挑戦だからとにかくやってみようとなれる訳です。単独での事業はやはりあまりに危険な橋は渡りづらいですけど。実は08年の時に彼はカンパニーをつくると言ってたのですが、まあ1作品つくってから考えようということにしたら、結局そのあと3年ソロで自分の方法論を模索することになりました(笑)。仮に当時カンパニーをつくってたらその集団は崩壊していたかもしれないと私は思います。

4. 景色の変化(2010年)

天野 2010年からは募集要項に「稽古場・劇場スタッフがアーティストと密にコミュニケーションをとりながら」っていう文言が登場してるんですよね。横浜で得たものを今後の糧になるようにしてくださいと。

加藤 2010年の応募数が減っているのは、活動を続けられるのか不安になった人たちが多くいた時期でもあり、景色が変わっていると思うんですね。スカラシップは若い人たちを応援していくプログラムなんだ、というふうに作り手たちが感じて、一定の年齢から上の人たちが応募してこなくなったのもあります。

天野 (初年度から)応募対象に「若手」ってあるしね。

里見 そこに、STスポットで公演をしていた藤田貴大さんが応募してきた。

加藤 この頃、突然変異のように若い人たちが出て来たんですよね。例えば2010年から柴幸男さんをレジデント・アーティストにしたのもそうです。それまでレジデントだった中野成樹さんが、潔く卒業していったんですよ。「30代後半になろうとしている俺たちがずっとここにいたら、若い人たちの場所がなくなっちゃう」と言って。

里見 世代交代について言えば、ガーティアン・ガーデン演劇フェスティバルのあった時代まで、という印象があるかもしれない。

加藤 わかる!

里見 ごめんね、回顧の話ばっかりで(笑)。でも長年助成プログラムに携わる方に聞いた話だと、90年代の半ばでは、3年間で1組に一千万を超える助成が出ていたプログラムもあったと。それを享受できていた環境と比べると、今のゼロ年代以降の慎ましい金額の環境は全然違う。いちばん恵まれていたとしても半額だよね。そういう変化も転換点としてあると思う。

加藤 トヨタコレオグラフィーアワードが2年に1回になってしまったのも打撃だったかな。

── ちなみに、舞台芸術における「横浜」の存在意義も変わってきたように思いますけど、実際に横浜で活動されてきたみなさんの意識としてはどうですか?

加藤 急な坂のレジデント・アーティストの岡田利規さん、矢内原美邦さん、柴幸男さんが、あの頃から「横浜の急な坂スタジオという場所でつくっている」と言い続けてくれたおかげで、横浜は作品をゆっくりつくれる場所かもしれない、という認識が、まず作り手のほうに広がったというのはあるかもしれないですね。

米原 2009年に横浜開港150周年記念事業があって、大々的に文化予算が取られ、いろいろな雑誌とかのメディアへの露出も増えて、大きい波が来たというのはあったかもしれませんね。横浜トリエンナーレも3年に1回あるというのも大きいと思います。

天野 2010年度末に、TPAMが横浜に引っ越してきたのも大きいですね。

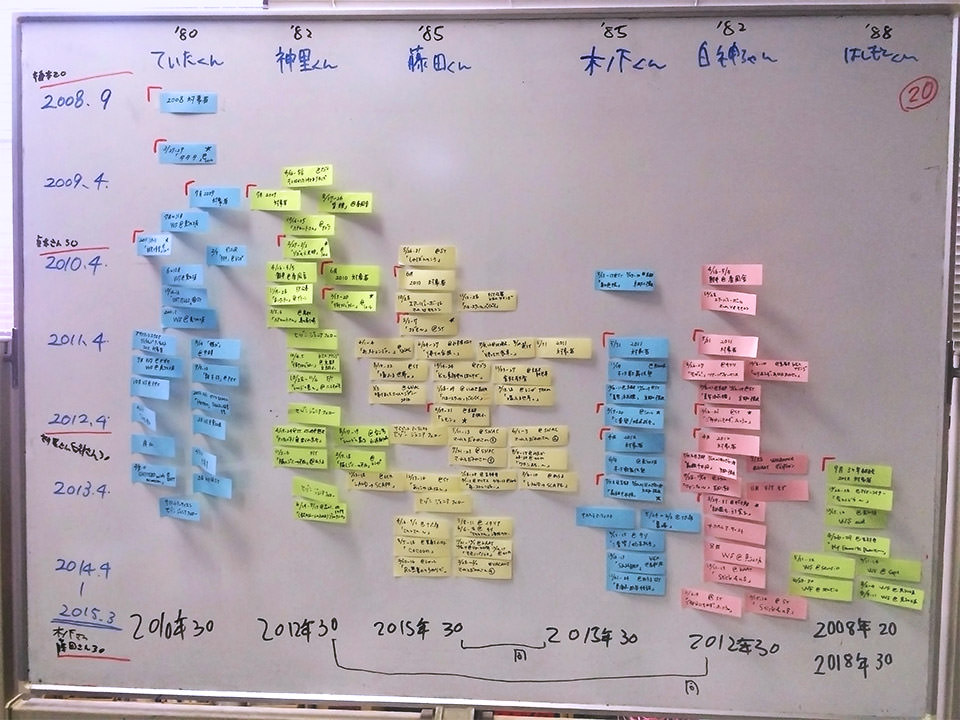

年表を作成するにあたって、各対象者の活動をまとめてみた図

坂あがりスカラシップ関連企画

マームとジプシー VS モモンガ・コンプレックス「エアーバレーボール対決!」

Hironobu Hosokawa

5. 「箱」から「人」へ(2011年〜)

── 2011年にはスカラシップ対象者として、白神ももこ、木ノ下裕一の2人が選ばれました。

加藤 当時、白神さんはキラリ☆ふじみのレジデントであるキラリンクカンパニーだったし、木ノ下さんも本拠地は京都にある。そこで事務局の発想も少しひろがっていったように思います。継続の藤田さんに関しては、東京での評価が一気に加熱しはじめた時期でした。それで藤田・木ノ下・白神で横浜の劇的空間ツアーというのをやった時に、藤田さんから小学校とかの建物をまるごとひとつ使ってやりたい、という話が出て、それなら京都に立誠小学校という場がありますよと紹介して、2012年の3月にマームとジプシーの京都公演『LEM-on/RE:mum-ON!!』をやりました。岸田戯曲賞の受賞直後ですね。

米原 京都ということで、若干逃避行的な匂いがしますね。

加藤 受賞決定よりも先に場所はキープしてたんですけどね。一方で坂あがりスカラシップにとっても、それまではのげシャーレかSTスポットかの選択しかなかったのが、別の場所も提供できるという選択肢ができた。それもあって、2012年度はSTものげシャーレも使わず、木ノ下さんがにぎわい座の芸能ホールを使い、白神さんが山手ゲーテ座を使ったんです。

天野 2010年にYCCでマームとモモンガ・コンプレックスでエアバレーボールをやったりもしていたし(笑)、他のホールとの連携を模索してきたというのもあります。

── 今となっては伝説のエアバレーボール対決ですね(笑)。

米原 でもそれはSTやのげシャーレとしてはどうなんですか? STやのげシャーレを使わなくてもOK、となった時に、スカラシップのアイデンティティはどこにあるのでしょうか。そこに込められている思想を知りたいです。

天野 のげシャーレも最初は認知度を高めたいという目的もあってスカラシップに参加したんですけど、木ノ下さんの場合は明確に上のホール(にぎわい座)で『義経千本桜』の通し上演をやりたいという意識があったし、藤田さんも、建物と野外を使って藤田ロックフェスをやりたいと(笑)。なのに、「箱」がこれだから、という縛りをつけるのはどうなんだろうと。それなら、やりたい劇場を一緒に探しましょう、というサポートの仕方もあると考えたんですよ。

加藤 あと物理的にTPAMが横浜に来たことで、今まで比較的空いてた2、3月にSTものげシャーレも使われやすくなったという状況の変化があります。そっちを断ってまでスカラシップ対象公演をやることはしたくなかったんです。だからスカラシップを始めてから3年くらいは「箱」ありきだったのが、途中から「人」ありきに移ってきた。そのアーティストにとって今ベストの場所はどこなのかという発想に移行したんです。

米原 その変化は私も感じました。でも、無料(ただ)より怖いものはないというか……。どうして自分を選んでくれたんだろう、ということをアーティストはもっと知りたいと思っている、というのが私の実感としてはあります。

加藤 私たち自身も含め、場所を持っている人たちが、ただただ自分たちの枠組みに呼べばいい、というふうに考えてほしくないというのもあります。

米原 例えばセゾン文化財団には、自分たちが選んだ人たちをとことん応援するという信念がみえますよね。またそれが成果をあげていることを思うとスカラシップも「人」ありきに変わっていいと思うのですが、セゾンが助成として個人を応援する、というスタンスを貫いているとしたら、一方で、上演する環境を整えていきたいというスカラシップのみなさんの想いも発展していったらいいと思います。そこの部分から、スカラシップ独自の役割が見えてくるかなと思いまして。

加藤 財団の場合は、助成対象期間が終わったけど引き続き応援する、っていうのは立場上言えないけども、うちはスカラシップ終了後も急な坂スタジオのサポートアーティストという形がありうる。2013年に木ノ下さんと藤田さんに十六夜吉田町スタジオで公演をやってもらったのも、そこからの流れがあってのことでした。「長時間ひとつの空間に籠もって好きなふうに作品をつくっていいよ」という機会はそうそうないだろうから、このタイミングでぜひ2人にやってほしかった。

── 初の海外公演にも繋がりましたね。

米原 つまりはサポートの形を「人」に寄るということですか?

加藤 そうですね。ただそれを今までと同じように3館連携でやる、という枠組みには限界を感じます。それもあって、来年度以降はちょっと考えていることもあるんですけど。

米原 当然、アーティストっていうのはサポート期間が終わっても生きていくわけだし、単に若い頃にサポートすればいいというものでもなくて、人によってオーダーメイドでやっていかなければひとりのアーティストはできあがらない。多くの現場の人はそう思っているはずです。ただ、坂あがりスカラシップという制度は、変な言い方すると、アーティストのことを想いすぎているなとも思うんです(笑)。もっと負荷をかけることでもアーティストは成長することがあるし、例えばシリーズ企画への招聘等によっても、みんないろんな体力や瞬発力を得ていると思う。……それに、サポートしてくれる側にアーティストがなにを返していけるのかも重要だと思います。

加藤 返還?(笑)

米原 公共ホールやフェスティバル等の試みを通して、なんだかんだでここ10年くらいで周りのサポーターは増えていて、応援してくれる状況はできている。そこでアーティストが「サポートされて当たり前」と考えてしまうのはやっぱり違うし、もっと「君には何ができるのか?」と問われるような機会があってもいいと思います。

長い人生をどうにかしなきゃいけないという長期的な目線に立った時に、無理がある関係って続かないんですよ。それで私は正直、一方的に岩渕が支援されることに対して「な、なぜだ、怖い……」みたいに思い至った時もありまして(笑)、アサヒアートスクエアやセゾン文化財団の助成を受けた時に、急な坂スタジオとの関係をどうするのか話し合ったこともあるんですね。中野成樹さんのように潔く卒業したほうがいいんじゃないかとか……。ただ、彼が横浜出身ということもあり、これまでの恩返しをしたい、と言っていたのもあって、じゃあそういう意識で関係を続けさせてもらおうと思うことができました。

加藤 貞太さんは、公演とワークショップをコンスタントにしてくれましたね。こちらからの無茶ぶりとしては、横浜美術館でパフォーマンスをしていただいたり。まあでもそれは、ただで貸してもらってるのも気持ち悪いってことでしょう?

米原 確かに、個人では突破できないことも多いんですよ。ひとりのアーティストが美術館でやらせてもらえるわけもないですし。ただ、他の人じゃなくて彼が必要だと思って声をかけてくれたわけだから、それが無理のない関係というか、長く続くんだな、ということに今は思い至っています。

佐藤泰 その感じ方は実はスカラシップ側としても最初から変わってなくて、アーティストがいかに生活をしていくか、ということを、関わっているあいだに見つけてくれたらうれしい、というスタンスなんです。

── 米原さんの問題意識は、どういう距離感での支援なのか、ということに向いているんでしょうか? 個人的にも、確かに坂あがりスカラシップのスタンスに過保護なところがなくはなかったとも感じます。ただ一方で、刹那的・バブル的に作品やアーティストが消費されていく中にあって、じっくりと創作に打ち込める環境を用意することには必然性があったとも感じました。

米原 そうですね。ただ、そのアーティストのどこを評価しているのか、またスカラシップを通して何を期待しているのかを示すのは重要だと思うんです。もちろん最初の選考基準でも示されているとは思いますが、坂あがりスカラシップはアーティストが立ち止まっても待つような「やさしい」スタイルだと感じるので、なんでもアリじゃなくて「これやってみなよ!」ともっと突きつけてもいいのかなと。

里見 一緒に火事の中に飛びこむかと!

米原 それはわからない(笑)。

加藤 私は飛び込みたくない!(笑)

6. スカラシップの再構築

里見 現在の事務局メンバーである墻内さんは、舞台関係の仕事をずっとやっていたわけではない立場として、今までの話を聞かれてどういう印象を受けましたか?

墻内 私は現在にぎわい座で主に落語の公演を担当していて、2013年からスカラシップ事務局に参加しています。参加するまで、この事業が実際にアーティストに対してどういう支援をしているのか見えていなかったんですね。対象公演があるのはわかりますけど、実際のところどのようにアーティストと関わっているのかが、中に入ってみて初めて見えてきたところがあります。選んだアーティストに対して、多大な熱意をかけて寄り添っていく。そのスカラシップの姿勢が見えていない状況は、もったいないし、なんとかしたいなと思いました。

里見 もっとプロセスを見せていきたいと?

墻内 そうすることが、観客創造にも繋がるのではないかと思います。せっかく熱意をかけて取り組んでいるのに、その先にある「観客」という存在にまで、この事業のコンセプトが届いているのかどうか。だからといってすべてを伝えればいいというわけではないと思いますが。

里見 みなさん、どうですか。2013年から墻内さんというちょっと出自の違う方が事務局に入ったことで、スカラシップの事業自体が客体化される感じはあったんじゃないですか? 共通言語がない状態だから、そこを共有したり説明したりするプロセスを経て、何か気づくところはあった?

佐藤泰 そうですね。もう一回、構築しなおさなきゃいけないというのは感じました。5年間かけてゆるやかにスカラシップの様態を変化させていったというのは、あるひとつのシステムを不動のものとして確立させてしまっていたらできないことだったと思います。ただ一方で、僕自身も途中でSTから急な坂に移ったし、その異動を経験したからこそ、今のままでは維持できないという意識が強く出てきました。考え方が人に寄っていった分、人が変われば変わらざるを得ないという、システムとしての限界ということですね。ただし、「三人寄れば文殊の知恵」じゃないけれど、3者がいることでできることがあったし、その模索は大事なことだったとも思っています。

さっきの米原さんの話を受けると、自分たちの仕事はアーティストに対する「評価」ではなくて、「応援」だという気持ちでやってきました。今回作成した年表をあらためて振り返ってみて、スカラシップ対象者が何歳の時に支援を受けたかと見ていくと、やっぱり橋本清くん(1988年生まれ)が圧倒的に若いわけですよね。以前はアラサーくらいでやっとこれからどうするかを悩んでいる人たちが入ってきてたのに、最近は舞台芸術関係の大学が充実してきたこともあってなのか、ずいぶん若い人たちがすでに同じようなことを考えるようになった。けれども、スカラシップの応募の際に書いてくる内容は、劇場費が無料になるからとか、安定的に稽古場が使えるからとか、海外に行きたいとか、F/Tで公演やりたいとか……っていう、スカラシップを立ち上げた頃の応募書類のように逆戻っているとも言えます。なので、もうただ応援するだけじゃダメなのかもしれない、もっと「教育」という要素が必要なのではないかと最近は考えています。同時にその教育を僕たちがする必要があるのか、ということも考えますけどね。あ、教育というのは、応募してくるアーティストや制作者に対してもだし、制作者としての僕たち自身に対してもということです。

加藤 結局、どうやってアーティストを応援していくかを、立場の違う制作者たちが集まって、5年も6年もかけて悩んできたということです。アーティストはどんなに弱く見えても、一生アーティストであるって決めてる。じゃあ私たちはその人たちの人生のどの部分に関わるのか。最初にスカラシップを立ち上げた時にあった、箱が3つあるから協力しましょ、っていう状況とは変わって来ているし、大きな転機に来ているのは事実ですね。

米原 難しいのは、外部に伝えてないから改変可能っていうのもあって、公言してしまったら簡単には撤回できないですよね。これまでの支援は人によってオーダーメイドしていったと思うので、逆に言えばこれだけシステムを固めないで維持してきたのはすごいことだとも思いますよ。

── 確かに何でも明確にすればいいということだと、流動性や連携可能性のない、頭の固い縦割り行政にもなりかねないから、曖昧な領域をうまくのりしろのようにして動かしつつ、一方できちんと公共性を担保していくということもこれから大事になるかもしれませんね。

加藤 ほんと、ギリギリですけどね(苦笑)。今回、橋本くんがウェブサイトでコラムを書き始めたのも、3年継続の初年度に何のアウトプットもしてないのだと、彼が何やってるのかわからなくなってやばいぞ、という意識があったからです。ただそれがスカラシップとしての枠組みなのか、急な坂がやってるのか、というのは曖昧になってはいる。

米原 そこが流動的だからできたこともあるんでしょう。ただ設立当初に比べれば状況は前進して変わっていると思うので、そろそろスカラシップの枠組みや3者の存在意義が、それぞれに色濃くなっていくこともできるのかも、と期待しています。

里見 どんな形であれ、名前は変わってほしくないなと思いますね。

──「まずは坂を上れ。そして一気に下りて『跳べ』!」

里見 そうそう(笑)。スカラシップ自体も成長過程だし、お互いに変わり続ける中でwin-winの接点を見つけていこうよ、それがスカラシップなんだ、という言い方もできるかなと思います。継続は力なりで。

スカラシップ事務局 ミーティング風景

7. これからのスカラシップ

── これまで話を伺ってきて、坂あがりスカラシップのコンセプトも次第に変化してきたということが分かりました。舞台芸術の制作者には、所属先だけでなく、やっぱり舞台芸術のシーンそのものをエンカレッジしていくことも大事な使命だと思いますし、今、若い制作者たちが互いにネットワークを結ぼうとしているのも、同じような問題意識の中にあるんじゃないかとも思います。

最後に、今後どうしていくかという話を、夢や理想でもいいので、お聞きしたいなと思います。

加藤 私は、勝手にあちこちで坂あがりスカラシップのようなものが増えればいいと思っています。公共ホールが他の稽古場施設と連携したり、周辺のいろんなホールで公演を打つというのも夢じゃないと思うんですよ。担当者が柔軟に枠組みを広げさえすれば、できるはずだから。

米原 私はなにかが横浜に返ってほしいとも思います。みなさんの気概が芸術シーン全体に向いていて、それは日本にとってはありがたいことだけど、一方で「横浜」で起きていること、という発信ももっとされてほしいですし、アーティストの活動が横浜という地の魅力になり得てほしいです。

それと先日のTPAMで、京都の劇団・地点の制作をしている田嶋結菜さんが、自分たちのアトリエ(アンダースロー)がうまくいくには、もっと多くの劇団がアトリエを持つことが必要だってことを仰ってました。各地で同様の動きが出てくることで、更に発展していける可能性はあるかもしれませんね。

佐藤泰 これはジレンマなんだけど、もしも他の地域に比較できるような場が生まれていった時に、ライバルというか変な対抗意識ができるかもしれないじゃない?

米原 場所が違うから大丈夫じゃないかな。横浜に10個も生まれたらアレだけど(笑)。

佐藤泰 もちろん僕らは、ライバルとか対抗とかじゃない感覚を持ってます(笑)。例えば金沢と高知の美術館同士が組んでいるとか、そういう地域を超えた連携も、もっと増えていくといいなと思うんだけど。

加藤 周りへのライバル意識とか言ってる場合じゃないと思うんだよね……。劇場の人たちの意識が変われば、循環も増して、もっとアーティストは自由に場所を使えるのにな、って感じます。

佐藤泰 アーティスト、いや、作品かな? 創作されたものを公共財産だと考えたとしたら、公共財産なんだからみんなでシェアしようよ、という感覚も今日は思い浮かびました。もちろん、著作権やらとは別としてですけど。

── 事務局メンバーの佐藤亮太さん、墻内美穂さんはどうですか?

佐藤亮 ライバルということで言うと、あまり競争はしたくないなって思います(笑)。もちろん坂あがりスカラシップの対象者が評価されて何か受賞するのはうれしいことではありますけど、それが最終目標ではないので。スカラシップもこれまでのように形を変えていくでしょうし、その中でSTスポットとして何ができるのかというのはこれからも考えていかなくちゃと思っています。

アーティスト、特に若い人たちから「STでやりたい」という話があれば聞きたいですし、使ってもらうためにはどうしたらいいかということも考えています。初めて作品を発表する場所、失敗してもいい場所、実験的なトライをできる場所でありたい。STでやりたいことと、スカラシップでやれることはまた違うんですけど、スカラシップが3館連携からの広がりを持っているのは魅力的だと思っています。

墻内 普通の事業は年度とかの区切りもある中で、スカラシップはもっと自由度が高いというか、流動的に育ってきた。そのマインドを引き継ぎつつ、3館それぞれのポテンシャルを再確認しながら、のげシャーレ(横浜にぎわい座)として何ができるか改めて考えていきたいですし、演劇やダンスに日常的に関わる方とは少し距離のあるところからの提案をしていければと思います。

── 現行の制度としては、橋本清さんが2014年度は3年目ということになりますよね?

加藤 橋本さんには、とりあえず急な坂に籠もって、去年キャンセルしちゃった公演の戯曲を最後まで書いてもらってます。他のアーティストの稽古場を見学して、話をしたりとか。いろんな人の活動を見たうえで、どうアウトプットするのかをじっくり考えてほしい。それが公演なのか、他のアウトプットなのか。彼はまだ若いし、これから方向性をゆっくり考えていけばいいんです。

── 確かに、いわゆる劇場内での公演ということだけに囚われずに考えていく発想もアリかもしれないですね。……今後のスカラシップについては、新しい人を採用するかどうか等は未定ですか?

加藤 はい、現時点ではまだ公表できることはないですけれども、どういう仕組みがありうるか、考えてはいます。これからも坂あがりスカラシップを、そしてそこで生まれる様々な出来事を、見守り続けていただければ幸いです。

(2014年2月18日/STスポットにて)

坂あがりスカラシップのこれまでを年表でご覧いただけます。

対象公演には、いろんな人からのコメントも。

ぜひご覧ください。

年表をみる